【ELECTRIC BIRD】TREASURE ISLAND vol.6

日本を代表するジャズ/フュージョン創世記の最重要レーベル「Electric Bird (エレクトリック・バード)」 。“世界に通用するフュージョン・レーベルを!”を掲げて、70 年代後半にキングレコードから誕生したレーベルであり、当時、担当プロデューサーの采配により、日本主導で日本、そしてニューヨーク の著名かつ魅力的なアーティストを次々と輩出し、最先端のフュージョン・サウンドで世界をアッと驚かせ、音楽界で「日本にエレクトリック・バードあり」と注目を得たのである。

エレクトリック・バードの膨大なカタログが、今年2022年10月26日と11月9日、2回に分けて合計52タイトル、サブスク、ダウンロード配信、ハイレゾ配信されることが決定した!

エレクトリック・バード・プロデューサー(1977年~1989年)Sep. 2022 川島重行コメント

邦洋問わずエレクトリック・バード・レーベルに関わった様々なミュージシャンにスポットを当てて行くこのコラムも今回が6回目で最終回となる。今回は、この度のサブスク、配信解禁に際して、エレクトリック・バードを代表する日本人ミュージシャンである以下の5名の方々に直接、当時を回想していただいた熱きコメントを頂戴した。文章の端々に当時の息吹が伝わってくるような想像力を掻き立てられる。是非ご覧いただきたい。

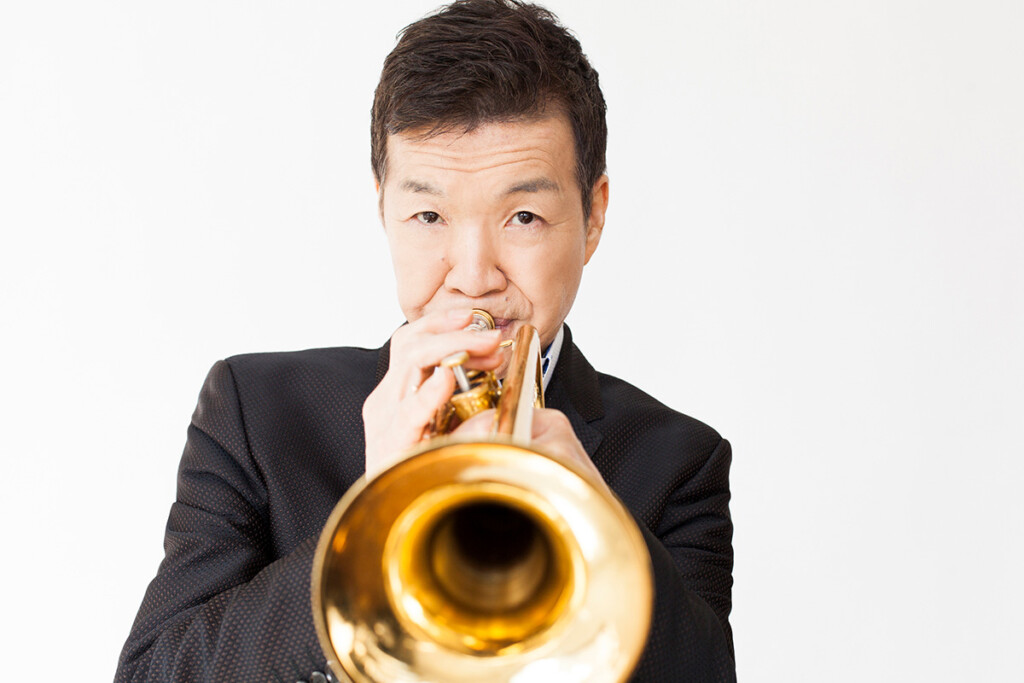

大野俊三

クォータームーン

キングレコードからのリリース第一弾のアルバムです。 私の音楽は、自分が生きているその時の時代背景、そのままの自分の姿を反映してます。 1979年代のジャズ、フュージョンの中で生きてきたミュージシャン達の演奏が堪能できます。若き日のマーカス・ミラー、今は亡きプレーヤー、ケニー・カークランド、カーター・ジェファーソンの素晴らしいプレーが光っています。どの曲も大好きです。

アンターレス

私がイーストヴィレッジに住んでいた頃、ラテン音楽のミュージシャン達との交流が多くあった時代です。ジャズ、フュージョンを織り交ぜての演奏が楽しめます。パーカッションのグルーブが冴えています。1970〜80年代に多くのヒットアルバムのプロデュースや編曲を手がけた、オナージェ・アラン・ガムス (故人) の素晴らしいアレンジも聴きどころです。

マンハッタン・ブルー

ギル・エヴァンスオーケストラに所属していた頃のアルバムで、サイドメンもそこで一緒にプレーしていた人達です。当時、ギルはマイルス・デイヴィスのグループと一緒に日本やヨーロッパをツアーしていました。マイク・スターン、スティーブ・ソーントンはその時に知り合ったプレーヤーです。ギル・ゴールドスタインの編曲は秀逸。「All At Once」はギル・エヴァンスの勧めでアルバムに入れました。「りんご追分」はハービー・ハンコックのコードチェンジです。

本多俊之

Photo by 土居政則

バーニング・ウェイヴ

オパ!コン・デウス

イージー・ブリージング

スパニッシュ・ティアーズ (本多俊之&バーニング・ウェイヴ)

ブーメラン (本多俊之&バーニング・ウェイヴ)

これらのアルバムから私は始まりました。

「バーニング・ウェイヴ(78)」はLAのフュージョン・グループ ”シー・ウィンド”とのコラボ、「オパ!コン・デウス (79)」はセルジオ・メンデスのバンド”ブラジル88”とのコラボです。

全アレンジは作・編曲家の上田力氏が担当して下さいました。

そして「イージー・ブリージング(80)」から母体は邦人ミュージシャンになり、バンド・サウンドに向かい始めます。バンド・アレンジも自分で担当して、ホーン&ストリングス・アレンジのみ”シー・ウィンド”のラリー・ウィリアムス氏にお願いしました。

「スパニッシュ・ティアーズ(80)」「ブーメラン(81)」では”本多俊之&バーニング・ウェイヴ”名義になり、特に「ブーメラン」では収録曲全ての作・編曲を私とバンド・メンバーで担当し、”バンド・サウンド”という意味においては一番完成されていると思います。

まさにフュージョン・ムーブメントど真ん中の時期で、日々新しい発見がありワクワクしておりました。

音楽のスタイルが大きく動く時に居合わすことが出来た事は、今でも自分にとって大きな財産であります。

Photo by 土居政則

これらのアルバムに関しては数えきれないほど沢山の思い出が詰まっておりますが、強いて一番印象に残っている事を挙げるとしたら・・、

最初のアルバム「バーニング・ウェイヴ 」の録音初日、音羽に有るキング・レコードのスタジオに向かうべく池袋から地下鉄有楽町線に乗り換えようとしたら、何とストライキで動いてない。

仕方ないのでバス停に行ったら長蛇の列、タクシー乗り場に行ったららこれまた長蛇の列、並んでたら間に合わないので歩く事にしました。

結構距離が有りましたが頑張って歩いて(若かったのです、21歳)、スタジオに着いたら上田さんを始めもう皆揃っている、シー・ウィンドはバリバリにウォーミングアップしてる。焦ってサックスをケースから出して吹こうとしたところ、何と手が笑って力が入らずプルプル震えている。楽器2本(ソプラノ&アルトサックス)両手に持って池袋から歩いてきたからなのです。

いやはや、人生初リーダーアルバム録音は擦った揉んだで始まりましたが、若さで踏ん張って乗り切ったのでありました。

増尾好秋

撮影:赤羽壮介

Electric Bird の僕の全6作が配信される事が決まったニュースを聞き、これら一連の作品をレコーディングをした45年前のあの頃を思い出していました。

そしてこれを機会にこれらの作品を知らない若い世代の人達にも少しでも知ってもらって聴いてもらえたらいいなと思っています。

30歳にもなり心身共に充実していたあの時代の自分自身の事やNew York Jazz シーンの事、レコーディング時のインサイドストーリー等、思い出をたどりながら書き出してみる事にしたんです。

大学に入学したばかりの時に当時アメリカから帰って来た渡辺貞夫さんのバンドにいきなり抜擢されてプロになり貴重な3年間を過ごした後、1971年に半年の武者修行のつもりでNew Yorkに渡りましたが結局そのまま住み着いてしまい現在に至っています。

New Yorkの生活に少しずつ馴染んで行き1973年にはSonny Rollinsのバンドに入団、アメリカJazzシーン前線に入って行きました。

1975年の秋、サダオさんとの日本ツアーで一時帰国したのが機会になり素晴らしい体験だった3年間のSonny Rollinsバンドを脱退。

翌年1976年は川崎遼の代役でElvin Jones バンドのヨーロッパ ツアー、オルガンの Larry Young バンドやドラマーIdris Muhammad のバンドにも所属して活発に演奏活動をする傍らNew York に来た当初から心に温めていた自分のバンドを作るための一歩を踏み出していたんです。

それまではいわゆるサイドメンとしての経験ばかりの僕でしたが、やった事がない事でも積極的にやり始め、メンバーを集めて自分でクラブのオーナーと交渉して仕事をブッキングしたり、音楽的にも曲作りをしながら自分の求めているものを模索しながらバンドリーダーとして表に立つ自分を確立しようと新たな目標に向かって燃えていました。

そんな時に西村君という東京に住む青年からアルバムを制作しましょうというオファーが来たのです。

最高のタイミングだったんですね。

まだレコード会社すら決まっていませんでしたが彼自身で個人的に制作するという方向でレコーディングする事を決めそれに向かって着々と動き出しました。

バンドを組むために手始めに仲間のJazz サークルのミュージシャン達を集めてライブGigを重ねていたのですが、どうも思い描いていた様にはならず音楽が小さくまとまってしまう物足りなさを感じていました。

そんな時に偶然出会ったのがドラマーのAl Mack 。

母が日本人、父が黒人という日系黒人で16歳でした。

とにかくドラムを叩くと自由で自然でそのクリエイティブで圧倒的なパワーにノックアウトされてしまいました。

今まで僕が付き合って来ていたいわゆるJazzミュージシャン達とは一味違う何かを持っているなと感じていました。

そしてしばらくしてAl が連れて来たのがNew York Bronx育ちのベーシストT.M Stevens だったのです。

運命的な出会いでした。

T.Mも僕が今まで知らない、ジャンルが全く違うタイプのミュージシャンだったのですが初対面の時から気持ちがピッタリ合ったのです。

彼の持つワイルドで躍動感溢れる強烈なグルーブとパワーに引き込まれ一緒に演奏するのが楽しくてこれこそが僕が求めていたものだったのかと悟った訳なんです。

僕達の間にはいつも火花が飛び散っていました。

この時期の僕の音楽は T.M 無しでは考えられない….と言い切ってしまっても少しもオーバーじゃないと思える程僕にとっては大きくインパクトがある存在だった。

このドキドキする様な2人のミュージシャンに出会って、これから僕が作ろうとしていた音楽の土台としてこんな風に僕を夢中にさせてくれるリズムセクションを求めていたんだという事に気が付いたんです。

Sailing Wonder

1977年にレコーディングが始まりました。

スタジオは西村君が選んだ Electric Lady Studio 。

これから後に連作したElectric Birdのアルバムは全てこの Electric Lady Studio を使う事になります。

きっと皆さんもご存じだと思いますがこのスタジオは Jimi Hendrix 彼自身が自分の音楽を作るために作ったスタジオ。

僕にとっては格別な思いが詰まってる思い出深いスタジオになりました。

ロケーションはWest Village の 8th Street なので僕が住んでいた6th Ave. のアパートから 5 Blocks Up Town へ、ゆっくり歩いても10分程の距離だったんです。

先ずT.M StevensとAl Mackこの3人で最初のレコーディングセッションに入りました。

Shootin’ The Breeze , Kirk Out, Viento Fresco の3曲。

T.MとAlには慣れない初レコーディングでしたが練習を積んで曲は出来上がっていたので気合を入れて一発勝負でレコーディングした感じでした。

このベーシックトラックを基にオーバーダビングで音を重ねて曲を作って行きましたがこの様な作り方のレコーディングはこれが始めての事でした。

使ったギターはNew Yorkに来てから手に入れたレスポールと日本から持って来たナイロン弦のクラシックギター。

ギターアンプはスタジオに有ったFender 系のものを使いましたがレコーディングも後半になった頃にRoland Jazz Chorus が入って来てそのコーラスサウンドが好きだったのでオーバーダビングに使いました。

西村君はレコーディングを始める前から明確なビジョンを持っていて、僕と組み合わせたいミュージシャン達がいたんです。

それが Stuff のメンバー達と Dave Grusin でした。

僕自身その話にはそれほど乗り気ではなかったのですが。

まあ当時僕達は若くて鼻息が荒くてStuffやその系統のLaid-backした音楽にあまり興味が無かったんです。

しかしプロデューサー西村君の先見の明に軍配が上がりました。彼らが加わりレコーディングした曲の大人の落ち着きと味わいがアルバム全体を一段上のレベルに引き上げたのは確かです。

そして彼らの名前がアルバムに載る事も大きなセールスポイントにもつながったのですね。

2回目Steve Gadd , T.M Stevensとのセッション。

Treasure Island, Nature’s Anthem, Cracker Jack の3曲。

Steve は売れっ子で大忙しだったので1回目に予定していた日はキャンセル、2回目でやっと実現したのですが予定よりずいぶん遅れてスタジオに到着、疲れている様子でルックスも何かボロボロだったのを覚えています。

でもそんな事は大した問題ではありませんでした。

Steve はひとたび音を出すと何ともプレーが素晴らしくオープンで協力的でスッカリ引き込まれてしまいました。

初対面ぶっつけ本番のセッションでしたが用意した簡単な譜面を基に皆んなで話し合いながら気がつくと3者一丸になって音楽に没頭していたんです。

後で知った事ですがその頃Steveは父親を亡くしたり個人的に大変な時期だったんですね。

Nature’s Anthem のラストメロディー後のセクションを延ばしたのはSteveが出したアイデアだったんです。

グルーブを楽しむStuffならではのやり方が効果的でした。

そういうチョットした事で曲の良さをさらに引き出してくれたんですね。

3回目Eric Gale, Richard Tee, Gordon Edwards, Howard King セッション。

Sailing Wonder の1曲。

この日はSteve Gadd が出来なかったので Howard King に代役で来てもらったんです。

このセッションも僕には全員が全くの初対面でしたが同じ様に簡単な譜面を基に皆んなで曲を作り上げて行きました。

Eric の横に座ってのセッションは今になって思い出すと夢の様です。

たった8小節の中間部にあるEricのソロですが今でもそのパートを聞くとレコーディングしていたあの瞬間を思い出して心が躍ります。

Ericには他の曲にもリズムパートをオーバーダビングしてもらいました。

Richard が弾いた彼ならではのピアノパートがこの曲の要になりました。

ハモンドオルガン B3 でのオーバーダブも彼のアイデアでした。

T.Mとは全く違うタイプのベーシストGordon のどっしりとしたシンプルなベースパートもすごく好きです。

セッションが終わった後にドラムのHoward がメチャ疲れたと言っていたのを覚えています。彼は皆んなより若かったしSteveの代役というポジションが少し重かったのかもですね。決して目立つドラムパートではありませんがただ一途に黙々とグルーブしているドラミングがこの曲にはピッタリだったなと思っています。

ベーシックトラックはこの3回のセッションで全曲録り終え次にオーバーダブセッションが始まりました。

レコーディングエンジニアのJerry Solomon はElectric Lady Studio のハウスエンジニアでした。確かKISSのレコーディングをやっていたのを覚えています。僕も西村君もレコーディングの事はあまり知らなかったのでJerry の判断で16 チャンネルのテープを使ってレコーディングを始めたのですがこの時点でトラックが足りない事が分かったので急遽 24 チャンネルのテープにトランスファーして切替えたんです。

オーバーダブはアイデアがあれば何でもトライしてみる実験的な姿勢で挑んで行きました。

初対面のDave Grusinはとても落ち着いた物静かな人でした。

手ぶらでスタジオに来てもらいベーシックトラックのプレーバックを聞きながらの簡単な指示だけでほとんど即興的にシンセでストリングパートやミニムーグを使ってソロパート等をレコーディングして行きました。

積極的に自分のアイデアを出しながらそれらの曲を楽しんで演ってくれている姿勢がすごく嬉しかったし短い時間の間にあれだけの効果的なパートを作ってくれたのにはさすがにすごいなと思いました。

敬意を評して脱帽です。

Mike NockはサダオさんとBerklee時代のクラスメイトだったので1970年にサダオさんのバンドで始めてNew Yorkに行った時に紹介されて知っていたんです。

ピアニストである彼もちょうどその頃出始めのシンセサイザーでいろいろ試している時期だったので、お願いして彼のシンセサイザーをスタジオに持ち込んでいろいろ実験してみたんです。

気楽に僕のどんなリクエストにも付き合ってくれて感謝しています。

ある日の事、僕のWife、ShirleyがTreasure Islandのメロディーに歌詞が聞こえると言ってあっという間に歌詞が出来上がってしまいました。姉のJudyと一緒に歌ってくれてアルバム全体にもっとバラエティーがつき良い意味でよりポピュラーな伝わりやすいアルバムになったと思っています。

Sailing Wonderの最後の所に聴こえて来る女性の歌声は弘田三枝子さんなんですよ。スタジオに遊びに来ていてたまたまアイデアが浮かんだのでその場でお願いして歌ってもらったんです。

全レコーディング終了後、西村君はマスターテープを持って日本に帰りその後の経緯はあまり知らなかったのでアルバムが出来上がった時はビックサプライズだったんです。

King Recordsと契約し、新しいレーベルElectric Birdの第1作になった事。

そしてそれまで決まっていなかった1曲目の曲名をSailing Wonderと名付けそれがアルバムタイトルになった事。

それら全ては西村君と彼のスタッフ達で決めたアイデアだったんですね。

感謝しています。

Sunshine Avenue

翌1978年はSailing Wonderの発売プロモーションのために日本に行っていましたが、New Yorkに戻り自分のバンドを作るためのミュージシャン探しは相変わらず続いていました。

Larry YoungとドラマーJoe ChambersのバンドでBostonの隣街Cambridgeのクラブに出演した時にその頃Berklee に行っていたマルタ君がスクールメイトだったドラマーCharles TalerantとピアニストVictor Bruce Godseyを連れて一緒にクラブに来たんです。

翌日Charles のアパートでJamセッションをしたのがVictorとの最初の演奏になりました。

その後3人はBerkleeを卒業してNew Yorkに出て来たのでVictorとは頻繁にセッションを重ねる様になって行ったんです。

才能溢れるVictorはOhio州出身。彼は何かやる事全てが天才的で僕とT.Mとの間に入ってもその存在感が光り輝いていました。

そんな折にT.MがドラマーのRobbie Gonzalesを連れて来たんです。

Florida 出身のRobbieはこのメンバーの中ではどっちかと言うと包み込んでくれる様な落ち着いた存在でした。彼の様なドラマーが八方破れのT.Mをコントロールするという意味でもバンドの中に必要だったんだと思います。

この組み合わせでついに念願のバンドが出来上がったんです。

Up Town, West 97th Street & Columbus Ave. に在ったクラブMikell’sを中心にいよいよバンドとしてのレギュラーな演奏活動が始まりました。

今回は初のバンドレコーディングという形になりました。

前作とは違いスタジオに入った時点でもうほとんど音楽が出来上がっていたんです。

僕自身の曲よりこのレコーディングではVictorのボーカル曲やバンドメンバーではありませんでしたが一癖あるCharles のユニークな曲をフィーチャーする事にしたんです。

レコーディングエンジニアはDavid Wittman、次作Good Morningも引き続き彼にやってもらいました。

ここからKing Recordの川島重行さんがプロデューサーになりました。

今作ではLes Paulと友達から譲ってもらったGreco Stratocaster や昔から愛用のJohnny Smith がメインギターになりましたが手に入れたBoogie Ampを多用、試しにTalking Boxも始めて使ってみたんです。

Look To MeとSomeoneは僕には初めての本物のストリングセクションを使う事になりHorace Ottにアレンジしてもらったのですが、面白い事に彼はちょうどディスコで流行っていたあのVillage Peopleのヒット曲YMCAのアレンジもやっていたんですよ。

ハーモニカ奏者を探したり、今までにない又新しい経験を積んで行くレコーディングになりました。

ここで少し余談になります。Charles Talerantの I Will Find A Placeは歌詞付きの曲だったので歌手入りのバージョンも作りました。歌ったのはピアニストのLonnie Liston Smithの弟Donald Smithだったんです。

最終的には没になったのですが。

実はその話しには前があったんです。

歌ってもらう歌手は誰にするかという事で話し合っているとCharlesはAl Jarreauと親交があると言い出したのでビックリ。その頃Alはまあまあ知られてはいましたがまだそこまではポピュラーではなかった時期だったんです。僕は大好きな歌手だったので、早速CharlesにLAに住むAlと連絡を取ってもらってデモテープを送ったところマネージャーからのOKが出たんです。条件が一つだけあってレコーディングはLAでやる事。プロデューサーの川島さんからもOKが出たしそこまで話が進んでいたのに突然肝心のCharlesが心変わりしてしまったんです。その頃に出会ったばかりのDonald Smith の方がその曲には合っているんじゃないかと。

Charlesが曲の作者でもあるし彼の判断を信じてしぶしぶAlの事は諦めたのですが、僕には今でもあのメロディーにはAl Jarreauの歌声が聞こえます。

大HitアルバムになったBreakin’ Awayが出たのがその直後。

そこからAlはBig Starになって行ったんです。

Charlesは大きなチャンスを逃してしまいました。今でもその話になると悔しがっています。Donald Smithも素晴らしい歌手だったんですがただあの曲には合わなかったんですね。Donaldは今年の春亡くなってしまいました。Alも亡くなってもう数年が経ちますね。いろんな思いが頭の中を駆け巡ります。

ストリートで凄い奴を見つけたとCharlesがスタジオに連れて来たのがPapo “Conga“ Puerto、I Will Find A Placeに参加してもらい後半のセクションでCharlesとのパーカッション合戦の場面を作ったんです。何とも自由に自然発生的に音楽を作っていた事を思い出し懐かしくなります。ちょうどスタジオに遊びに来ていたJorge Daltoにもお願いしてピアノパートで参加してもらったり、New Yorkならではのオープンな環境の中で作っていたその頃の熱い音楽はいつ聞いても心が躍り幸せな気持ちが込み上げて来るのです。

Good Morning

今回は弟の元章(モッちゃん)とコラボしたアルバムを作ろうと決心。

5歳違いの僕達兄弟は性格的にも正反対で神経が繊細で細やかな彼と比べると僕の方は雑で大雑把、以前から僕よりずっと才能があるんじゃないのかと思っていた弟なんです。同じ屋根の下で育ち楽器も同じギターでありながら音楽的にはモッちゃんはベンチャーズから始まりビートルズやイギリスのロックにハマっていたのでJazzから始まっている僕とは畑が違うというかあまり接点が無かったんです。

しかし60年代後半になると僕も同世代の若い人達の音楽ロックに感化されて徐々に僕の方からモッちゃんの音楽世界の方に近づいて行って接点が生まれて来た訳なんです。

僕は日本を出てしまったのでしばらくの間会う事もなく時間が経ち気がついた時にはモッちゃんもプロのミュージシャンとして活躍していました。

プロの世界に入って行った経緯やどんな活動をしているのか詳細はあまり知りませんでしたがすでに自分のレコードデビューも果し自分のスタイルも確立していたんです。

時々聞いていたモッちゃんの曲も良いなと思っていたし今回は2人で音楽を創ってみる良い機会が来たなと感じていたのです。

モッちゃんが日本からカセットテープで送ってくれた数曲のレコーディング候補曲の中からBecause Of YouとInside Loveの2曲を選びました。

アルバムのライナノーツの中の僕の手紙に書いてある様にレコーディング前のある日、Manhattanの東にあるLong Islandの終点Montaukへの一人旅に出たんです。そんな事をしたのは始めての事でした。

1人になって自分の内面を見つめたくなったんです。

New York Cityに住んでいると四六時中ワサワサした環境の中にいるので都会を離れて少し厳かな気持ちになりたかった。

Blue Haven というMotelを見つけてチェックイン。

夕陽を見ながら人っ子一人いない砂浜を歩いていた時にフッと出来たのがBelieving In Dreams。

あの自然の中での一週間、夏の陽が光輝く平穏なLong Islandで感じ得た平和で幸福でちょっとセンチメンタルな心境がこの作品全体を通して流れていると思っています。

2人のコラボは大成功でした。モッちゃんは僕よりロックやポピュラー音楽に関してはずっと専門なのでアレンジやギターの音作り等にも彼から学ぶ事が沢山あったし僕のアパートでの共同生活も楽しかった。

あんな風に兄弟で一緒に作った音を残せた事、改めて良かったな〜とつくづく思う昨今なのです。

彼とコラボした事でこの3作目は僕の作品の中でも一番ポップなアルバムになったと思っています。

曲Good Morningの僕の中間ギターソロの終わりの8小節のフレーズはモッちゃんがくちずさんだメロディーだったんですよ。

この時期からYamaha Guitarのエンドースが始まり、あの赤いYamaha SG-2000がメインギターになります。モッちゃんが日本から持って来たBossステレオコーラスペダルのエフェクターもこのレコーディングサウンドの決め手になりました。

Masuo Live

Good Morningのアルバムが秋に発売されて翌1980年の1月に日本ツアーが決まりました。

日本に一度も行った事がないアメリカ人メンバー全員を引き連れての始めての日本ツアーは予想もしないハプニングだらけ、楽しかったけれど今振り返ってみると怒涛の様なツアーだった。

日本の皆さんの前でこのメンバーで数回の演奏が出来た事や熱い熱いハイエナジーな生のバンドの音が残せたのはラッキーだったと思っています。

その頃はアナログレコードオンリーの時代、1枚のアルバムに使える時間が限られてたのでT.Mのモンスターベースソロをフィーチャーする選曲にしたのですが、他にも載せたかった曲が沢山あったんです。気になっていたので数年前関係者にその24チャンネルのマスターテープがまだ存在するのか聞いたのですが残念ながらもう残っていませんでした。

WifeのShirleyはバンドメンバーとして全編パーカッションで参加しましたがライブでバンドと一緒にプレーするのはこの時が始めてだったんです。

ツアー前のリハーサルからバンドに加わり短い間にしっかり自分のパーカッションパートを作り、難なくキーボードパートもこなし、ボーカルパートも担当したり感心してしまいました。

彼女は以前からパーカッションが好きで自分が気に入った音の楽器を集めてはパーカッションのコレクションもしていたんです。

彼女抜群のリズム感だと思いませんか。

この時のギターの音は今でも大好きです。

使用機材はほとんどがYamahaでした。

ギター 赤のYamaha SG-2000

Yamaha SA-1200

Greco Stratocaster

ギターアンプ Yamaha F100-212 2台

レコーディングエンジニアはKing Recordの斉藤正昭さん。

King Record スタジオでのMixingやこれから後の2作The Song Is You And Me, Finger Dancingでも大変お世話になるんです。

The Song Is You And Me

第4作目はCalifornia に住む横倉裕君をNew Yorkに呼んでコラボして作ったアルバムになりました。

和楽器を使ったりウェストコーストサウンド的なアルバムLOVE LIGHTを知っていたし彼が歌っていたWarm And Sunny Sunday Morningという曲が好きだったんです。

数年前New Yorkで彼のコンサートがあった時に会いに行きそれがきっかけになり今回の運びになったのです。

裕はSergio Mendes & Brazil ‘66 が好きになりロスアンゼルスに行った。そしてその好きになった理由の一つアレンジがDave Grusinだった事を知りDaveに師事する事になったと言っていました。

彼はすでに1人の音楽家として自分の世界を築くアーティストでしたがこのプロジェクトでは主にアレンジャー、作曲家として参加してもらいました。

彼がアレンジした豪華なサウンドと多様なメンバーの起用がこのアルバムの特色になりました。

The Song Is Me And Youは僕のオリジナルメロディーの一節を基に裕が作曲した曲と言っても良いですね。

レコーディング中はずっと僕のアパートで共同生活をしていたんです。

レンタルしたFender Rhodesをアパートに運び込んで毎日の様に譜面を書いていた裕の姿が思い浮かびます。

このところLAに住む彼とは連絡が途絶えてしまいましたがいろいろ思い出しているうちに又会いたくなってしまいました。

レコーディングエンジニアは著名であったDavid Palmerを起用。同じスタジオでのレコーディングでありながら聴き比べてみると4作各々サウンド作りに大きな違いがあり興味深いですね。

Jan Hammerとは僕がNew Yorkに来る前に東京で会っていたしNew Yorkに来た直後に参加したElvin JonesバンドのレコーディングMerry Go Roundでも一緒だったので全くの初対面という訳ではありませんでしたが僕自分のレコーディングに付き合ってもらうのはこの時が始めての事だったんです。これを機に彼との付き合いが始まって行きました。

レコーディングは始めてでしたがMichael Breckerとの付き合いも長く僕が当初New Yorkに住み始めた頃にベースの中村照夫さん達とよく一緒にGigしたりしていたんです。Dave Liebman, Steve Grossman, Bob Berg 同年代の素晴らしいTenor Sax プレーヤーがいっぱいいた時期だった。

その頃MichaelはWest 19th Streetのアパートに住んでいて (ちなみにそのアパートの部屋は彼の前にChick Coreaが住んでいた) そこにミュージシャン達が集まってはセッションしていたんです。そういうところでいろんなミュージシャンに出会い音楽コネクションが横に広がって行ったんです。

T.MやRobbieは他の仕事で忙しくなってしまいレコーディングスケジュールの調整が難しくなったのでセッションプレーヤーのBuddy Williams, Neil Jasonを起用したり新人のドラマーTony Cintron Jrも参加したのでセッション的レコーディングになり今までとは又一味違う作品になりました。

スケジュールと時間的に余裕が無くNew Yorkでレコーディングを終わらせられなかった直後に行ったJan Hammerとの日本ツアーの際にKing RecordスタジオでそのツアーバンドメンバーでThe Song Is You And Me、Saratoga Girl の2曲の追加レコーディングをやりました。

Finger Dancing

The Song Is You And Meのレコーディング最中に、その秋にJan Hammerとバンドを組んで日本に行く事が決定、東京都とニューヨーク市姉妹都市20周年記念のイベントの一環として招聘されたんです。新しくバンドを組むためにベースとドラムのオーディションをして全くの新人だったRussel BlakeとTony Cintron Jr を選びました。

Russelは当時McCoy TynerのバンドのベーシストだったAlex Blakeの弟、Tonyはその頃New Yorkにいた中村誠一からの紹介だった。

2人共まだ10代の若さでした。

レコーディングの合間を縫ってUpstate New YorkにあるJanのプライベートスタジオRed Gate Studioに行って一回だけでしたがリハーサル。

RusselもTonyも実に自然に溶け込んでくれていちいち細かい事を言わなくてもインスタントに4人のアンサンブルが出来上がってしまいました。

Janのあの音に包まれて始めて一緒にロック的な演奏をするのはとても刺激的でした。彼の音楽の根底もJazzなのですごくやりやすかったんです。

ライブレコーディングが決まったのは日本に着いてからの事で急遽新曲が必要になりJanのオリジナル曲を数曲やる事になりコンサートの合間にリハスタジオを借りて新曲の練習。とても忙しいピリオドだったんです。

ツアー最初のコンサートが日比谷の野外音楽堂でカシオペアと一緒だったのをよく覚えています。

ツアーの最終日郵便貯金ホールのライブレコーディングがアルバムになりました。

僕としてはJazzから遠く遠く離れた今までで一番ロックな演奏をしていてかなりの大冒険だったんです。

レコーディングの後日King Record スタジオでオーバーダビングもしたり

スタジオライブ的な仕上がりになりました。

Russel Blakeとは数年後Sonny Rollinsのバンドで一緒にやる事にもなるんです。

ギターはこの時から使い始めた黒のYamaha SG-2000

そしてGreco Stratocaster

Yamaha effecter box

ギターアンプ Yamaha F100-212 2台

ちなみにレコーディングエンジニアの斉藤正昭さんはその以後弟がKing Recordで作った一連の作品のエンジニアも担当しています。

締めくくりに

僕はJazzに憧れてのめり込み脇目も振らずに純粋にその音楽のみを愛するいわゆる硬派のJazzミュージシャンだったんです。

僕が定義するJazzミュージシャンとは、常に即興的な演奏に一番重きを置いてそこに誇りを持って音楽を創っているミュージシャン達の事。

その部分は今でも僕は全く変わらないのですが。

そんな僕がそこから1歩も2歩も大きく踏み出して僕の知らなかった新たな音楽スタイルに次々と挑戦し冒険しながら自我流のやり方で模索しながら自分の音楽を創作していたのがこの4年間だったんです。

今聞いてみると1作1作全く内容が違い1つとしてくり返しが無く前進していますね。毎年1作ずつのペースで制作したスタジオレコーディング4作と2回のライブレコーディングはこの4年間の僕の音楽人生ドキュメント。

僕の人生の中で最も生産的でクリエイティブな時期だった事に気が付きます。

この6作の作品を残せて本当に感謝しています。

当時の諸関係者の皆様、そして今も僕の音楽をフォローしていてくださる方々にも心からのスペシャルサンクスです。

僕の音楽に対する姿勢は今もその当時と全く同じです。

その時々で一番新鮮に感じられ自分が好きで夢中になれるポジティブで希望に溢れた音楽を創たり演奏して、言葉では表わせないミュージックマジックの贈り物を、お年寄りから若者まで、世界中の人達にプレゼント出来たなら、そして感じ取ってくれたなら、最高だな〜なんて思っています。

いつもそんな風に音楽をやりたいために今日も日々励んでいますよ。

僕の音楽の旅はまだまだ続いて行きます。

向谷実

ミノルランド配信開始ということで、1985年の当時の私の音楽に対する挑戦を知っていただけること、大変ありがたく感じております。

1985年といえば、私の所属していた「CASIOPEA」も軌道に乗ってきたところで、また自分の子供も幼稚園に通いだしてきた時期でした。

CASIOPEAでは4名の演奏によるバンド活動でしたが、このソロアルバムは一人でどこまでできるか、それは当時としては珍しい、一人多重録音という挑戦でした。またタイムカプセルのような気持ちで、

幼い2人の子供たちを声として収録することで、未来永劫その記録を残して見たいという、自己満足なこともしていました。

そんな子供たちも40代となり、孫も2人になりました。このアルバムを改めて聞いてみると、未来に明るい希望を持ちながら録音したことがわかり、そしてその未来にぶれずに進んでこれたことを今、実感しています。

向谷実の若い時代の挑戦を見てやっていただれば幸いです。

森園勝敏

Bad Anima

Bad Anima

このアルバムをレコーディングしたのはPRISMのセカンドアルバムがリリースされたあとだったかな。ちょうどその頃はCREATIONにも参加していて、GUITAR WORK SHOPのライブレコーディングも同時期でしたね。

この頃は種々雑多な音楽を聴いていたけど、もろJazzやもろFusionというよりは、もう少しRockやBlues寄りのFusionと言うかAOR的なものをよく聴いていたような気がします。例えばSectionとかStuff、Attitudesとかね。Tower of PowerやAverage White Bandも好きでしたね。

参加メンバーはまずデモテープを作り始める時に中村哲に手伝ってもらって、その過程でこの曲は誰とやろうとか決めていったような気がします。

ベーシックなメンバーは久米大作、中村哲、伊藤幸毅、秋元良一、相良宗男、マック清水、白尾泰久で、『ジュリエット』のメンバーだった秋元良一氏と相良宗男氏は自分がソロアルバムを作る時には絶対にお願いしようと以前から思っていました。

それと『魚の裏側(Dark Side of the Fish)』と言う曲ではポンタ(村上秀一氏)と小原礼氏に参加してもらいました。ちなみに『High Tide』って曲ではポンタ(村上秀一氏)にダビングをお願いしました。

レコーディングに入る前には「こういうサウンドにしたい」ってのは具体的には考えてなかったけど、それまでのバンド活動やセッションをして来た中で出来なかったことができればとは思っていたかな。収録したカバー曲はずっと演りたかった曲を選んでみました。

それとこのアルバムは16トラックのアナログテープでレコーディングしたおそらく最後の自分の録音物になったんだけど、やっぱり16トラックのアナログテープは音が太いよね。

そもそも『Bad Anima』というタイトルの成り立ちは、高円寺に「Aminadab」というレコード店があって、その店名を逆さまに読むと「Bad Anima」になるというアナグラムを店主のヤマモトさんから聞いたことからでした。

また、ジャケットの絵画もそのお店でレコードを買うと入れてくれる袋にプリントされていたもので、古いヨーロッパのエッチングの絵画らしいです。

サウンドよりもとにかくそのタイトル(Bad Anima)とあの絵画をジャケットにしたい一心で作りました。とはいえ、アルバムが出来上がってみると意外とマッチした内容になっていましたね。

Cool Alley

この当時は海外レコーディングが流行っていた時期でもあったので、ディレクターから「次作(セカンドアルバム)は海外レコーディングにしよう」っていう提案があってLAでレコーディングすることになりました。

レコーディングには以前からレコードをよく聴いていて好きだったドラマーのJim Keltnerや、ピアノのLarry Knechtelらが参加してくれたのがとにかく嬉しかったね。

それで、Jim KeltnerがメンバーだったAttitudesが当時すごく気に入ってて、Danny Kortchmarの曲もギターも大好きだったので、彼らのアルバムから『Promise Me the Moon』を選んでレコーディングしました。

日本で作ったデモテープ持って行ってレコーディングに入る前に聴いてもらったんだけど、彼らから「別にこれでOKじゃない?」って言われて困っていたところ、ディレクターの川島さんが「あなた達のsoulが必要なんです」みたいな感じのことを言って援護射撃してくれたのをよく覚えています。

レコーディングを始めてみるとカリフォルニアという場所の環境(湿度の無さ)が日本とあまりにも違うので、ギターのセッティングが激変したり、アンプも普段使っているものと違い、エフェクター類もほとんど持ち込めなくて(唯一持って行ったのはペダルフランジャー)、ディストーションも現地調達したり最初は音作りに苦労したけど、日本では出せない音で録れたんじゃないかな。ギターの音を含めて、アルバム全体のサウンドにもカリフォルニアの空気感が良く出ていると思います。

レコーディングエンジニアのGeoff Sykes(George Harrisonなどのレコーディングもしている人)がマスタリング(カッティング)まで彼自身が手掛けてくれて、原盤を日本に持ち帰るという出来事がありましたね。(「あー、そこまで入れ込んでくれたんだー、みたいな」)

初めての海外レコーディングということで楽しくも慌ただしかったけど、素晴らしいミュージシャンと一緒にアルバムを作れたのは光栄だったね。

Jim Keltnerという人はとにかくオーラが凄くて。終始舞い上がりっぱなしでした。彼のことで印象的だったのは、ドラムセットを搬入する時にローディーもおらず、彼自身のベンツの後部座席からペダル付きのバスドラなどを自分でスタジオに持ち込んでいたことや、譜面が長くて両サイドのシンバルスタンドに譜面を貼り付けていたのは笑える思い出でした。

JimもLarryも「こういうのをやるんだったら一週間くらいリハーサルやりたかったなぁ」と言っていました。私も同感です。

アルバム最後の曲『Lights Out』のフェイドアウト間際の演奏のグルーヴはアルバム中最高だったと思います。弾いていて思わず腰が椅子から浮いてしまう程強烈でした。

Escape

このアルバムから「with Bird’s Eye View」の名義となったんだけど、ソロデビューしてから、ライヴはほぼこのメンバーで「森園勝敏 with Bird’s Eye View」名義で行っていました。

Bird’s Eye Viewというバンド名は、私が四人囃子にいた頃に自分名義のセッションで使っていた名前で、当時のメンバーは安全バンドの長沢ヒロ、中村哲、四人囃子の岡井大二、ジュリエットの柴山和彦くんというメンバーで、数回ライヴをやったことがありますね。

ソロで活動することになってからそのバンド名をまた使うことにしたんだけど、Bird’s Eye Viewという名前がライヴハウスにちゃんと伝わらなくて「ボーズアイビー」やら「バンベンチョ」などと書かれて笑いました。

1曲目の『The Cadillac Kid』は私の大好きなBen Sidranのインスト曲で、ソロ活動が始まった頃からライヴではBird’s Eye Viewで演奏していました。

のちに機会があって本人にこの曲を聴いてもらったところ「アメリカではあんなにキャデラックを丁寧に乗らないよ」と言われました。

この曲の印象が強かったせいかこのアルバムはジャズっぽいとの評価がされたみたいで、アルバムをリリースした年のスイングジャーナル誌で選ばれて受賞したのはホントに驚きでした。

このアルバムでは基本的にストラトはあまり使用していなくて、ギブソンのRDアーティストやYAMAHAのSFをライン録音のみで使っています。『Some Kind of Love』のギターソロはテレキャスターで弾いたかな。

ギターの音についてもプレイについても、この時期は自分のソロアルバム以外でもスタジオに入る機会が増えていたので色々なアプローチを試していた頃なんでしょうね。ちなみに『The Cadillac Kid』に関してはオーバーダビングもしていません。

前作まではボーカル曲にはカバーを2曲ずつ入れていたんだけど、カバー曲の『The Cadillac Kid』の1曲だけで2曲分の長さになってしまったこともあり、このアルバムではボーカル曲にも私のオリジナル曲を収録しました。

そのせいでアルバム全体に自分のカラーが強く出せたのかもしれないね。

自分としてはこのアルバムは曲も演奏も(ジャケットも)うまくコントロールできた内容で作れたと思っています。

SPIRITS

このアルバムのレコーディングに入る前にマネージメントなどが変わったこともあって演奏環境を含めて活動の環境が少し変わったんです。

そんなこともあって音楽的な方向性も考え直す気持ちが出て、結果RockとFusionの間を行ってみようみたいなことを漠然と考えていたような気がします。まぁ簡単に言えばよりRockっぽいモノをやろうと思っていたんじゃないかな。RockでかつPOPなものを。それで曲の並び順も考えてみて、アルバムによりPOPな印象を付けるために頭の2曲をボーカル曲にしてみました。

アルバムが出来上がってみて前作よりもギターの比重が増えてRockっぽいサウンドになったと思うし、『Strikin’』なんかはRockっぽいバンドらしさのあるインスト曲になったと思います。ちなみにあの曲のベースソロは私が弾いてます。

『Imagery』はギターを入れずに作ってみたんだけど、あの頃エスニックなリズムを取り入れたバンドをよく聴いていてその影響もあったかな。

特にTalking Headsの『Remain in Light』ってアルバムにはショックを受けていました。

使用したギターについては、アルバムのジャケットにも写っている赤いYAMAHAのSCで何曲かリズムトラックを録ったと思います。

私に対して「ストラトキャスター使い」という印象をお持ちの方が多いと思いますが、実はそれまで自分のソロアルバムではあまりストラトを使っていなかったんだけど、このアルバムでは8割方ストラトを使っていると思います。(ライヴでは基本ストラトがメイン使用でしたが。)

エフェクターにはYAMAHAのシステムエフェクターボードも使っていましたね。

レコーディングしていた頃はBuzzy Feitenが特にお気に入りのギタリストだったので、ギタープレイにもその影響が出ていたかもしれないね。

アルバム2曲目の『届かぬ想い(Nothing Could Ever Change Your Mind)』はあの頃によく聴いていたLarsen Feiten Bandへのオマージュ的な曲です。

Just Now & Then

基本的にこのアルバムはセルフカバー的なアルバムで、過去の楽曲で「もうちょっとああしておけば良かったな」みたいなことを思う曲があったり、「この曲はアップデートしてみよう」と思ったことからこの選曲で『Just Now & Then』というアルバムタイトルにしました。

『Escape』と『Sprits』からの曲はアルバムのリズム・トラックを使ってギターとボーカルを入れ直したりギターソロを編集したりして、デジタル2トラックにトラックダウンし直してます。

新録の『Gimme Some Lovin’』は、アレンジした茂木由多加くんとその頃よく話をしていて、一緒にGimme Some Lovin’をレコーディングしようということになったんだと思います。

この曲が出来上がってから、ある人を介してSteve Winwoodに聴いてもらえることがあり、本人がすごく気にいっていたという話を後日聞き、超うれしかったです。

レコーディングに入る頃にはそれまで一緒にやっていたBird’s Eye Viewに変わってKASHというバンドで活動していて、その流れでKASHのメンバーにレコーディングにも参加してもらいました。

KASHはBird’s Eye ViewのメンバーだったMac清水が山下達郎のバンドをやっている伊藤広規と青山純を連れてきて、私が野力奏一にお願いして、あとSpiritsの頃から作詞をしてもらっていたスージー・キムを加えて出来たバンドでした。

それで『Paperback Writer』はKASHがリハーサルしている時に突然思いついてレコーディングしました。とにかくあのリフが弾きたくて。

『Lady Violetta』もKASHのメンバーと一緒にレコーディングしましたが、サウンドアレンジ的に当時の流行りを取り入れた仕上がりになり、「Lady Violetta」というよりは若干「Madam Violetta」といった感じになっています。(笑)

Electric Birdレーベルから出したアルバムを振り返ると、色々な思い出やら当時何があったなど様々なことを思い出します。

世の中の音楽のトレンドもめまぐるしく変化していた時代だったなぁとつくづく感じます。怒涛の年月だったなって感じです。今はこのペースでアルバムなんかとてもとても・・・。

Special thanks to Toshihiko Nadai

■ELECTRIC BIRD PLAYLIST BY KING RECORDS